講評

2025年 6月実施 中3

公開学力テスト > 講評 > 2025年 6月実施 > 中3

2025年 6月実施 中3

中3

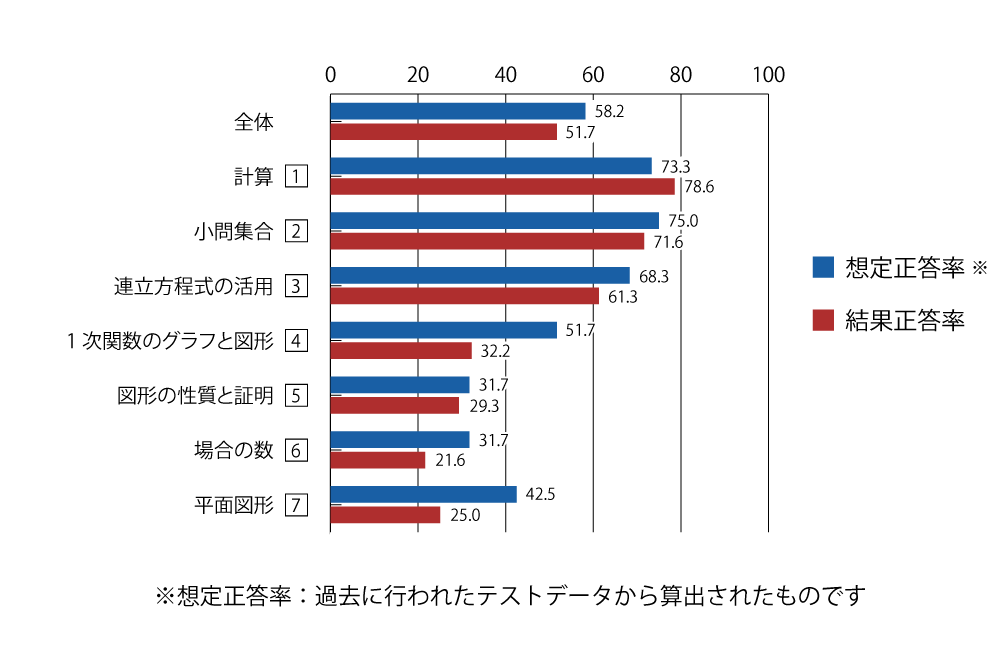

数学

| 平均点/満点 | 51.7点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 27問 |

平均点は、想定をやや下回る結果になりました。大問別では、4(1次関数のグラフと図形)で想定を大きく下回りました。比較的よく目にする標準問題ですので、ここの(1)や(2)を落としてしまった受験生は、早めに復習しておきましょう。また、6(場合の数)もかなり典型的な整数問題なのですが、想定をやや下回っておりました。入試問題の練習をしていると難問にばかり目が行きがちですが、標準問題こそが最も差がつきやすい問題です。過去に勉強してきた教材なども使って、最後の最後まで弱点つぶしをしておきましょう。

1(2)〔正答率66.0%〕正負の数の計算(累乗・混合)

(多かった誤答)「124」「-124」合わせて11.4%

1は計算の小問集合であり、本問は-24-(-3)3×4を計算するだけの問題です。とはいえ、マイナスの数と累乗が混合してくると、間違ってしまう受験生が続出します。-16-(-27)×4=-16+27×4=-16×108=92のようにして、途中式も書きながら丁寧に計算していくことが大切です。

「-124」などの誤答がやや目立ちましたが、これはおそらく(-3)3の符号(プラス・マイナス)を間違えて、-16-27×4=-16-108=-124 のような計算をしたことによるものでしょう。複雑な計算処理ではミスが起こりやすいので、面倒くさがらずに途中式(式整理)を書くようにしましょう。

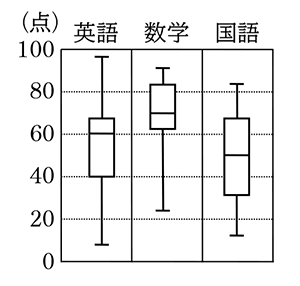

2(6)〔正答率55.0%〕データの活用(箱ひげ図)

(最も多かった誤答)「イ(英語の平均点は60点である)」21.9%

上の箱ひげ図から読みとれる事柄として正しい文を、選択肢から選ぶ問題です。近年、このような考察力を求める問題が増えており、定量的理解だけでなく定性的理解の重要性も増しています。

「イ」を選んだ受験生がやや目立ちましたが、原則的に箱ひげ図から平均点は読みとれません。箱ひげ図から読みとれる数値は、最大値・最小値と四分位数であり、これらから範囲や四分位範囲がわかります。また、第二四分位数は中央値と等しいので、中央値は判明します。

中央値と平均値は混同しやすいので、理解があいまいな人は、この機会にしっかり勉強し直しておきましょう。

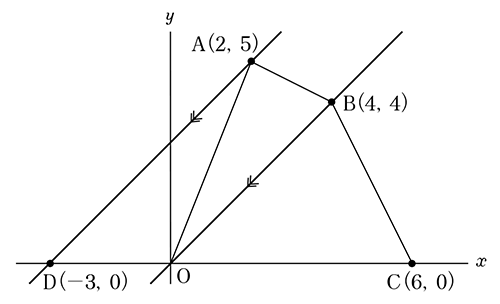

4(1)〔正答率42.6%〕1次関数のグラフと図形(交点の座標)

(最も多かった誤答)「(0, 3)」「(0, -3)」合わせて22.6%

上の図において、「点Aを通り、直線OBに平行な直線を引くと、その直線と \( x \) 軸の交点Dの座標はどうなるか」を求める問題です。

「(0, 3)」や「(0, -3)」といった誤答が目立ちましたが、これはおそらく「 \( x \) 軸との交点」ではなく「 \( y \) 軸との交点」を求めたことによる間違いでしょう。

問題を解く際に最も注意力を高めないといけないのは、問題文を最初に読解するときです。ここで条件を読み違えたりすると、その後の作業がすべて時間の無駄になってしまいますから、読解には自身の最大の集中力をもって臨むようにしましょう。

5(1)〔正答率41.7%〕図形の性質と証明(三角形の合同)

図形(合同三角形)についての証明問題です。三角形の合同条件の記述部分をいくつかの要素に分け、要素ごとに2点ずつの部分点(合計8点)を与える方式で採点しております。採点結果のおもな内訳は(1点減点の影響も含めると)次のようになりました。

①8点…26.5%

②7~6点…3.4%

③5~4点…20.1%

④3~2点…9.3%

④1点…0.3%

④無答…22.4%

証明などの記述問題では、少しでも正しい箇所があれば部分点がもらえることが多いので、無答はなるべく避けるようにしましょう。

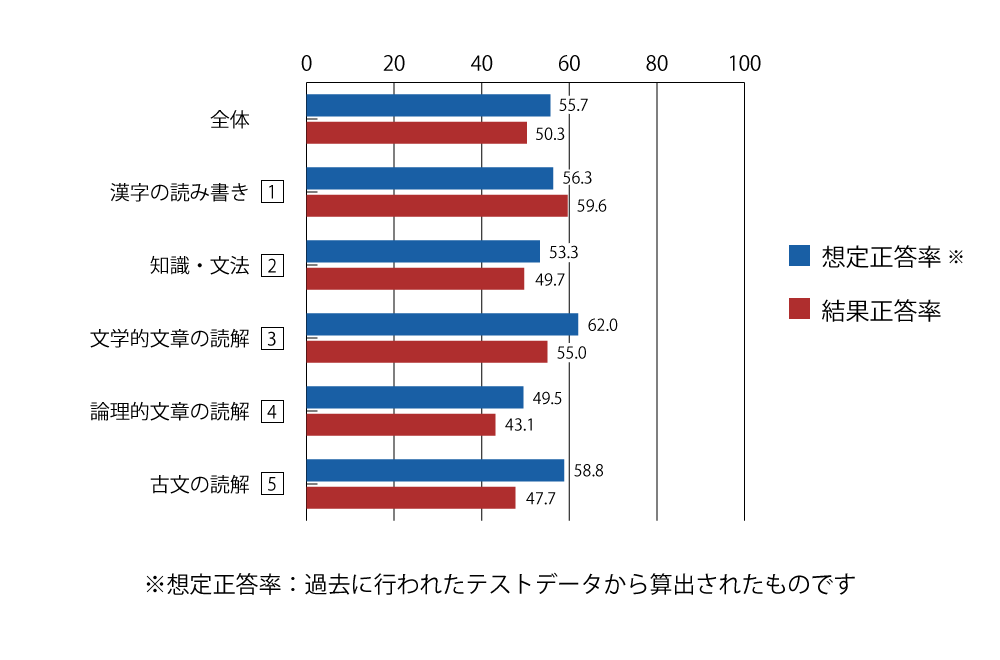

中3

国語

| 平均点/満点 | 50.3点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 29問 |

1(漢字の読み書き)を除いた大問は、いずれも想定を下回っていました。特に5(古文の読解)は想定を10%以上下回る結果となりました。 配点の多い読解問題( 3~5 )で正答率が低くなったことが影響して、試験全体としては想定を5%あまり下回りました。

1(7)〔正答率35.9%〕漢字の書き 収支

(多かった誤答)「終始」20.2% 無答14.2% 「終止」10.1%

問題文「年間のシュウシを報告する。」をもとに、「シュウシ」を漢字で答える問題です。無答を除くと、多かった誤答はいずれも「シュウ」・「シ」と読む漢字を答えたものでした。特に、「シュウ」を「終」と書いた答案が多くみられました。

正解の「収支」は「収入(入ってくるお金)」と「支出(出ていくお金)」を合わせた言葉で、対義語の問題を解く上でも知っておくべき言葉です。

2(6)〔正答率26.7%〕漢文 書き下し文

(多かった誤答)置き字「也」をひらがなに直していないもの76.1% 漢字を読み下す順番を間違っているもの37.8% 漢字の送りがなをひらがなに直していないもの22.5% ※同一答案内に複数の間違いを含むものは重複集計しているため、この小問については合計値が100%を超えています

返り点(レ点や一・二点)を含む漢文を、書き下し文に直す問題です。

正答率は26.7%と低くなっていますが、漢文を読み下す際のルールに習熟していないために起こった誤認やミスと思われる間違いが大半でした。

最も多かった誤答は、置き字である「也」を、ひらがなに直さずそのまま漢字で「也」と答えたことによるものでした。「也」は問題の漢文中に2回使われており、その一方のみを漢字のまま残して誤答したケースも散見されました。漢文中の「也」には「なり」と読みがなが振られているため、漢字の読み方で迷うことはありません。「漢文を読み下す際には置き字はひらがなに直す」というルールを明確に認識していれば、未然に防止できたミスといえます。

二番目に多かった誤答は、漢字を読み下す順番を間違えたものです。返り点のルールに習熟していない受験生がまだ多くいることがうかがえます。この問題のようにレ点と一・二点が複合すると、読む順番を間違えやすくなるので気を付けましょう。

三番目に多かった誤答は、漢文中の漢字にカタカナで振られた送りがな(非「ザル」など)を、そのままカタカナで答えたことによる間違いです。これも書き下し文のルールを理解していれば、カタカナをひらがなに直すだけでよいと判断して誤答することはなくなるはずです。

今回この問題で誤答した人は、漢文を書き下す際のルールを再度確認して、同様の間違いを犯さないよう復習しておきましょう。

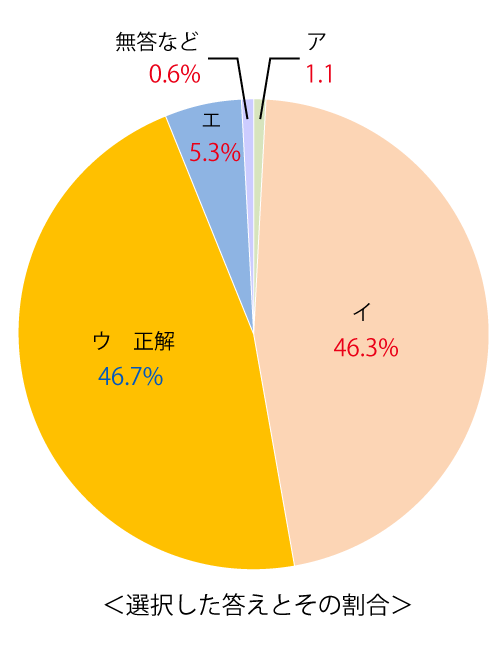

3(4)〔正答率46.7%〕選択 言いかえ 大事なこと

筆者が短歌のトークイベントに出たときに、短歌についての門外漢(=初心者)である叔父が「短歌って、ええと、あの五七五ですか」と質問しました。そのとき「大事なこと」を叔父に教えてもらったような気がしました。その「大事なこと」の説明を選ぶ問題です。直前に「こんなにも伝わっていないのか、という気づき」とあるので、正解は選択肢ウ「言葉はそうそう相手に伝わるものではないということ。」です。

正答率は50%を下回っていますが、誤答はほぼ選択肢イのみです。大半の受験生が選択肢イ・ウの2択までは絞りこめたものの、その先の判断で点数が分かれた形です。

選択肢イ「話す際に門外漢がいることを念頭におくべきだということ。」は、事実としては正しいことです。しかし、この文章全体では「言葉を伝えることは難しい」という内容について書かれており、「門外漢に伝わるように話をすることの大切さ」について書かれた文章ではありません。選択肢イ・ウの2択まで絞り込めておきながら誤答してしまった人は、あと一歩の判断をどこで間違えたのかをしっかり振り返っておきましょう。

5(4)〔正答率10.1%〕抜き出し 会話文

(多かった誤答)会話文の始まりが「東西の」になっているもの44.8%

本文中に登場している「二つの擬法師」は橋の欄干などに取り付けられる金属製の飾りですが、この「擬法師」を人物であるかのように捉えた上で、その「擬法師」が「東西のそこそこにてや候」と喋った、と誤認した受験生が多くみられました。

他の誤答も、その多くは会話文の開始箇所を誤認したものでした。会話文の終了箇所については、誤答した受験生も含めて概ね正しく答えることができていました。

会話文は、その前後に応答する内容を含みます。そのため、誰の言葉に対して誰が答えているのか、あるいはその「会話文」に対して誰がどのように応答しているのかなどを文章の中で確認することが大切です。応答が繋がらないと判断した場合は、その「会話文」を本文中から抜き出す範囲を再検討した上で、喋っている人物を捉え違えていないかどうか確認するようにしましょう。

中3

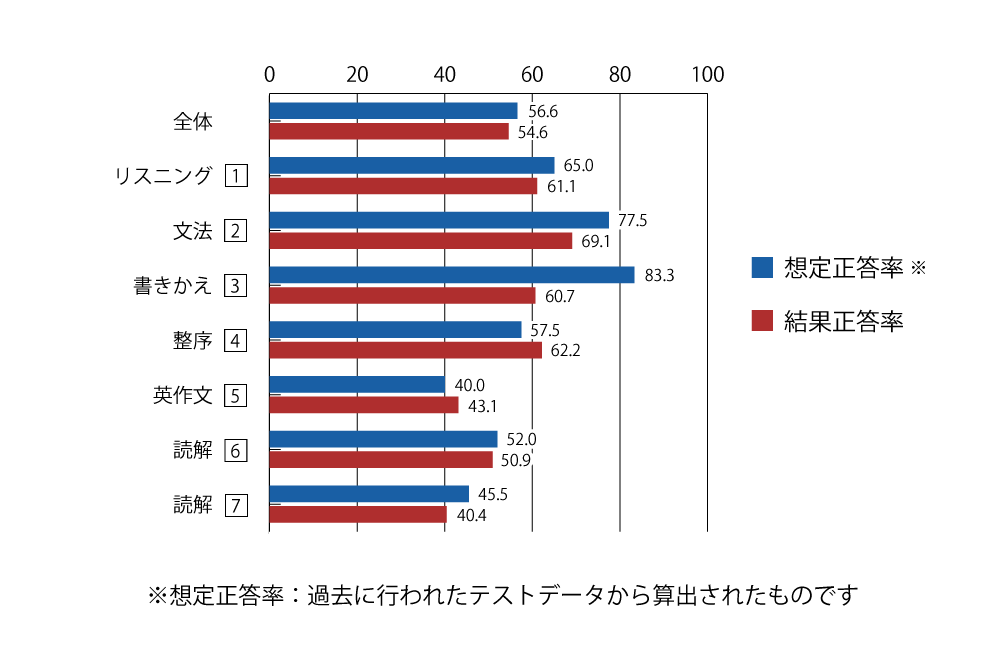

英語

| 平均点/満点 | 54.6点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 27問 |

文法2・書きかえ3は想定を下回りましたが、整序4・英作文5が想定を上回った点で試験全体の正答率はほぼ想定通りとなりました。読解6・7ではほぼ学年相応に学力が身についているといえます。

2(2)〔正答率49.2%〕適語補充

あなたは何が飲みたいですか。What would you ( ) to drink?

日本文の内容に合うように,( ) にあてはまる語を書く問題です。

(多かった誤答)something 20.3% want 20.2%

「~したい」は would like to ~ で表すことができ、この知識は中2の11月迄にほぼすべての受験生が教科書を通じて習得する知識です。誤答 something については、問題の「何が飲みたい」という表現が、不定詞で習う「何か飲むための物」something to drink につながったものと思われますが、これでは動詞が無い状態となります。一方 want については、問題の「~したい」という表現とそれに対する英文の ( ) to からそのまま want to とつなげてしまったものと思われるのですが、want を用いる場合は What do you want to drink? という表現になります。知識が増えることでよく似た表現との混乱にもつながりますが、間違えたことを通して知識の整理が出来るようにしましょう。

3(3)〔正答率41.3%〕書きかえ

Yumi went there by car.

( ) ( ) Yumi ( ) there?

下線部が答えの中心となる疑問文になるように適当な語を入れる問題です。

(多かった誤答)whatを用いた解答 19.8%

「ユミは車でそこに行きました」という文で by car (車で) という手段が問われています。そのためは疑問詞 how (どのように) を使ってたずね、How did Yumi go there? とします。what を用いた受験者は「何でそこに行きますか」と考え、その解答に至ったものと思われますが、その場合正しくは「何の乗り物でそこに行きますか」という表現になり、より多くの語数が必要になるためこの what を用いた表現では文字数がオーバーします。How は How about・How many・How much などの連語で目にすることが多いですが、手段・方法をたずねるときには単独での使われることもあるので覚えておきましょう。

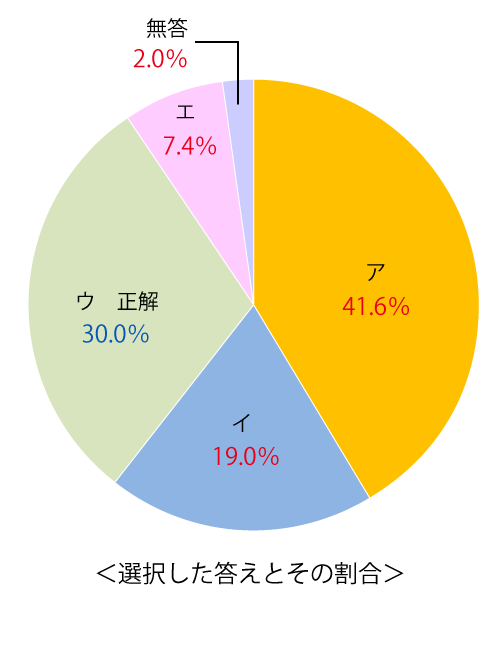

6(2)〔正答率41.6%〕読解

浩太と綾が「学校の制服を廃止すべきかどうか」について話しています。

(本文抜粋)

Kota : Well, abolishing school uniforms is good because they are expensive. When I decided to enter this school, I needed to buy this uniform, and it cost a lot of money. If we can wear anything at school, that will be cheaper.

Aya : I agree with Kota. Uniforms are not only expensive but also inconvenient for students our age. We are still growing, and we often need a larger size of clothes. So, when we buy uniforms, we usually choose bigger ones so that we can wear them until ( ). But some students still need to buy larger ones because they grow a lot.

ア graduation

イ instruction

ウ conversation

エ attention

この問題は本文中の ( ) にあてはまる語を選択肢の中から選ぶ問題です。

( ) をふくむ文は、「だから、制服を買うときには普通、( ) まで着られるように、より大きいものを選びます」という意味です。選択肢の意味は ア「卒業」、イ「指示」、ウ「会話」、エ「注意」なので、この文脈に合うものはアとなります。文のテーマは馴染みのないものかもしれませんが、内容そのものはイメージしにくいものではありませんので読みにくいというわけではないと思われます。その意味ではこの問題は読解力よりも単語知識レベルが明暗を分けた要素が大きいものであったかもしれません。単語の知識を増やすことで、長文読解においても知らない単語を推測しやすくもなることがあるので意識的に取り組みたいものです。

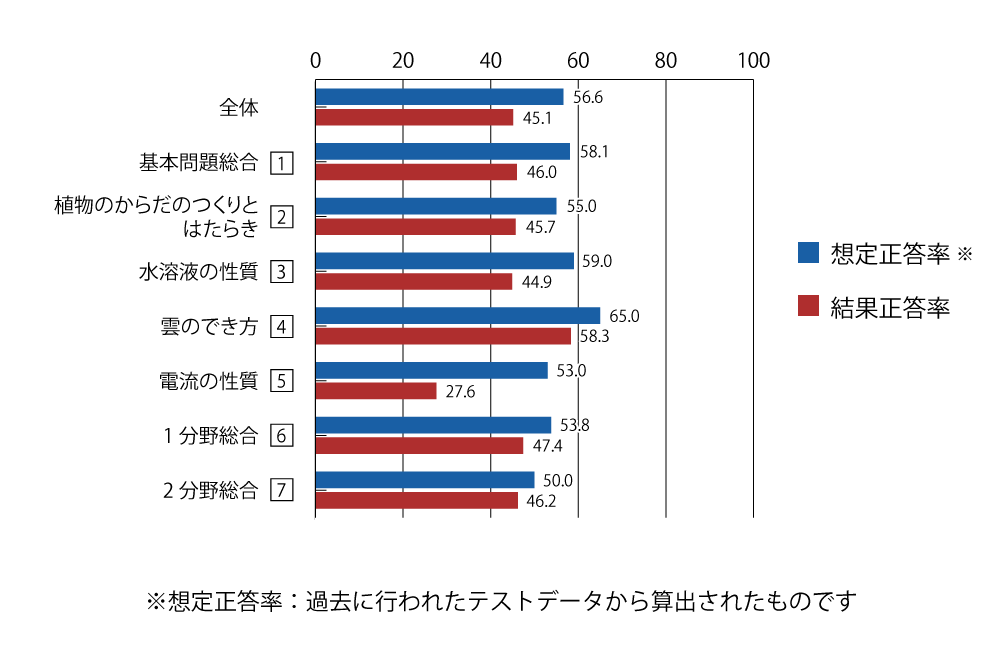

中3

理科

| 平均点/満点 | 45.1点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 36問 |

平均点は、想定を大きく下回る結果になりました。大問別では、中学1年時の学習範囲である3(溶解度)や毎年苦手とする人が多い5(電気回路)で想定を大きく下回りました。入試の理科では、数多くあるテーマから幅広く出題されます。そこで最も重要なのが、たとえ苦手なテーマが出題されても失点を最小限に抑えられるかどうかです。今回のテストで出題されたテーマだけでなく、自身が苦手意識を持っているテーマに対しても、しっかり弱点つぶしを行っておきましょう。

1(1)〔正答率48.1%〕導体の名称

(最も多かった誤答)「電解質」9.8%

「金属などのように、電気抵抗が小さく、電流が流れやすい物質」の名称を問う問題であり、正解は「導体」です。物質中の電子そのものが自由に動き回ることで電流が流れます。「電気伝導体」や「良導体」という言い方をされることもありますが、最もシンプルな名称である「導体」で覚えておくとよいでしょう。

一方、誤答として多かった「電解質」は、「水に溶かすことで電流が流れる物質」を指し、具体例としては塩化ナトリウムや硫酸などがあてはまります。中3理科の知識を用いて説明すると、「水に溶かすと陽イオンと陰イオンに分かれ(電離し)、イオンが動くことで電流を流すようになる物質」のことです。電流を流すには『水に溶かす必要がある』という点が、「導体」との違いとして分かりやすいです。

2(4)〔正答率38.9%〕部位ごとの蒸散量の比較

(最も多かった誤答)「21倍」23.6%

同じ植物をいくつか用意して、それぞれで蒸散箇所が異なるようにしておき、葉の各部からの蒸散量を算出するという、入試ではよくある典型問題です。実験条件がバラバラなので、計算の前にまずは条件整理を行うことが大切です。おすすめは、次の表のように整理することです。

| 茎 | 葉の表 | 葉の裏 | 合計(cm3) | |

|---|---|---|---|---|

| A(葉の表にワセリン) | 〇 | × | 〇 | 31.5 |

| B(葉の裏にワセリン) | 〇 | 〇 | × | 6.0 |

| C(葉の両面にワセリン) | 〇 | × | × | 1.5 |

| D(ワセリンをぬらない) | 〇 | 〇 | 〇 | 36.0 |

よって、葉の裏からの蒸散量は、D-B=36.0-6.0=30.0(cm3)、茎からの蒸散量は、C=1.5(cm3)となるので、本問の「葉の裏からの蒸散量は、茎からの蒸散量の何倍ですか」に対する正解は、30.0÷1.5=20(倍)となります。

「21倍」と答えた受験生は、上の表のような条件整理を行わず、A÷C=31.5÷1.5=21(倍)と計算したのであろうと思われます。一見すると正解に近い答えなので惜しいように思うかもしれませんが、解き方に大きな間違いを含んでいるので要注意です。

5(1)〔正答率53.3%〕抵抗を求める計算

(最も多かった誤答)「2Ω」24.2%

直列回路において、電圧が 4.8V で電流が 240mA のときの抵抗値を算出する問題であり、オームの法則を用いて、4.8(V)÷0.24(A)=20(Ω)となります。

「2Ω」と答えた受験生は、おそらくオームの法則は正しく使用できているのですが、A(アンペア)をmA(ミリアンペア)に変換する計算を間違えた(240mA=2.4mAと誤解した)のだと思われます。正しくは、1000mA=1A ですから、240mA=0.24Aです。

なお、少し根本的な話をすると、m(ミリ)というのは「1000分の1倍」という意味を持つ文字(単位の直前に付ける接頭語とよばれるもの)ですから、本来は次のような計算によって変換を行います。

240mA = 240 × \( \dfrac{1}{1000} \) A = 0.24A

6(1)〔正答率41.7%〕鉄の硫化が続く理由

加熱によってスタートした「鉄と硫黄の反応」が、加熱を止めても継続する理由を記述形式で書く問題です。無答の受験生が10.6%と、やや目立ちました。理科の記述問題は、数学の記述などと同じく部分点が期待できることもあるので、何かしらは必ず書くようにしましょう。

中3

社会

| 平均点/満点 | 57.3点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 44問 |

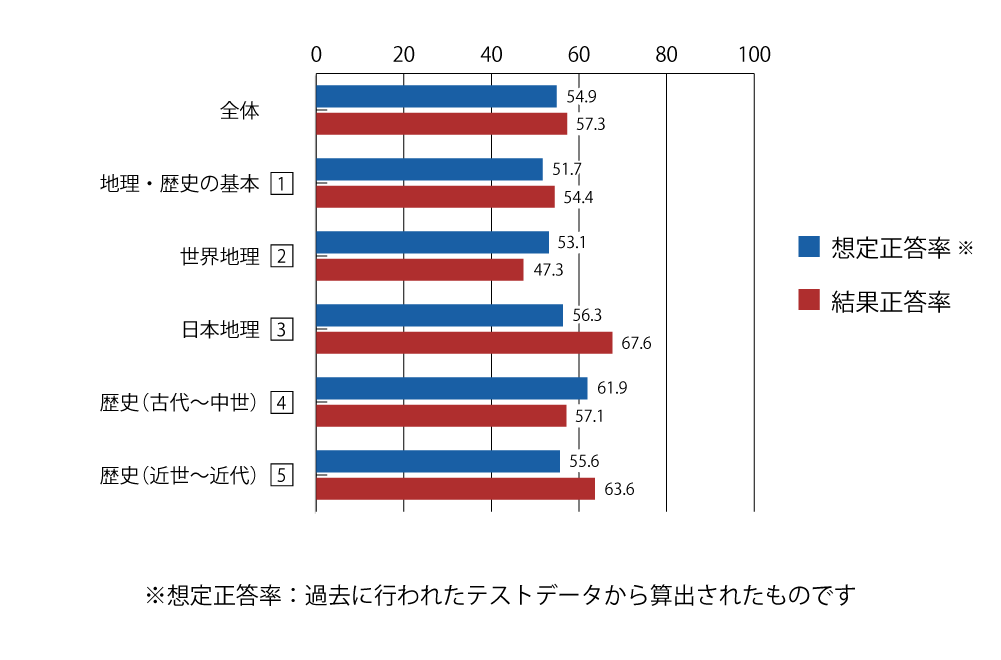

3「日本地理」と5「歴史(近世~近代)」は想定を上回りましたが、2「世界地理」・4「歴史(古代~中世)」の正答率は想定を下回ったため、全体として想定に近い結果となりました。

3「日本地理」については、3(3)〔正答率90.4%〕「岩手県の工業」、3(5)〔正答率75.6%〕「伊豆諸島が属する都道府県」、3(8)〔正答率74.5%〕「地形図の標高の読み取り」など、想定を大きく上回る問題が複数あり、大問正答率も大きく上回りました。

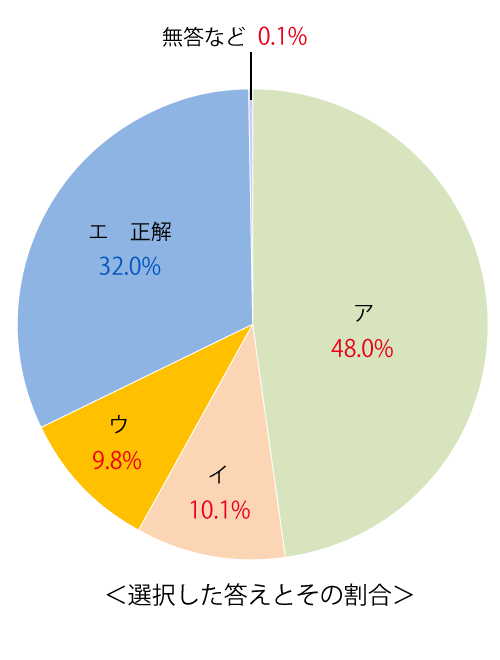

1(2)〔正答率32.0%〕黄河の下流域の特徴

中国の黄河の下流域について説明した文として適当なものを選ぶ問題です。中国北方にある黄河の下流域では小麦が多く栽培されています。したがって、選択肢エ「小麦の栽培が主に行われている」が正解です。

誤答で最も多かったのは、選択肢ア「沿岸部の深圳には経済特区が設けられている。」でした。中国には深圳を含めた5つの経済特区が設けられており、そのいずれもが中国南部にあります。黄河流域は北部にあるので誤りです。選択肢アで誤答した受験生は、深圳の立地している場所が不確かだったものと思われます。都市名を学習する際は、立地している場所も覚えるよう心がけましょう。

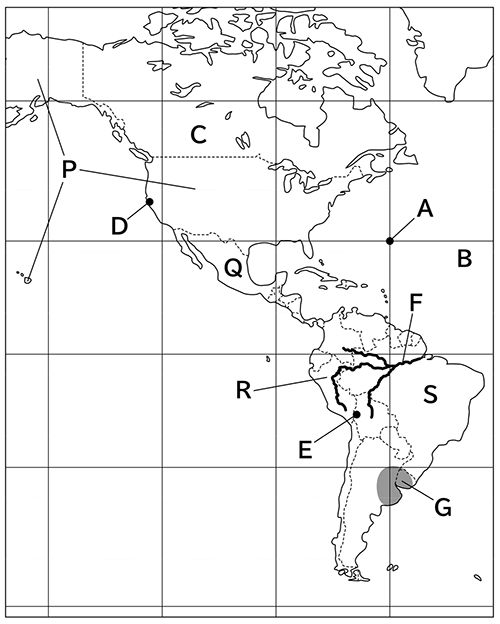

2(1)〔正答率17.6%〕緯度と経度の読み取り

※緯線は赤道を基準に30度ごと、経線は本初子午線を基準に30度ごとに示している。

(多かった誤答)「イ・中国」5.3% 「イ・日本」4.5% 「エ・オーストラリア」5.3%

地点Aから見て地球の反対側にある地点の緯度と経度の組み合わせを選び、その地点の国名を答える問題です。地点A(北緯30度・西経60度)から見て地球の反対側にある地点を表す選択肢はイ「南緯30度・東経120度」です。また、この地点にある国は「オーストラリア」です。

緯度と経度の組み合わせの選択率は以下の通りでした。

選択肢ア「南緯30度・東経60度」… 20.0%

選択肢イ「南緯30度・東経120度」… 45.4%

選択肢ウ「南緯60度・東経60度」… 9.2%

選択肢エ「南緯60度・東経120度」… 20.5%

無答 … 4.9%

受験生の半数以上が緯度・経度の計算を間違えていました。地球の反対側の緯度を求める計算方法と経度の計算方法は異なりますが、緯度か経度どちらか一方を間違えた受験生が多かったようです。

一方、国名の誤答は多岐にわたりました。誤答でよく見られた「中国」「日本」「ロシア」「インド」「イタリア」「韓国」などの国は北半球にあり、南半球には領土がないので、南緯30度の地点を含む国名としては適当ではありません。地図を見ながら各国の位置を確認し、よく復習してください。

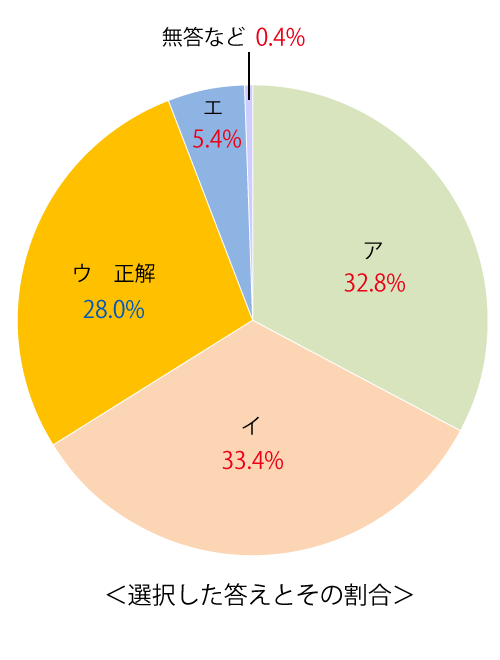

5(6)〔正答率28.0%〕1867~1890年のできごとの正誤

2つの文章(X・Y)の正誤の組み合わせとして適当な選択肢を選ぶ問題です。

X「明治政府は学制の発布や徴兵令の発布などを通して近代化を進めるとともに、殖産興業政策を進めて福岡県に八幡製鉄所をつくった。」

Y「明治政府はロシアとの間で樺太・千島交換条約を結んで、樺太をロシア領、千島列島全島を日本領とした。」

選択肢アは「X-正しい・Y-正しい」、選択肢イは「X-正しい・Y-誤り」、選択肢ウは「X-誤り・Y-正しい」、選択肢エは「X-誤り・Y-誤り」です。

Xは6割以上の受験生が「正しい」と考えました。内容は明治政府の近代化政策として正しいのですが、時期が違います。⑥の期間(1867~1890年)は日清戦争前であり、その賠償金が建設資金の一部に充てられた八幡製鉄所はまだ設立されていません。

Yは6割以上の受験生が「正しい」と考えました。樺太・千島交換条約の内容が頭に入っていたようです。

歴史は流れが大切です。できごとだけ頭に入っていても、流れがわからなければ理解できません。単なる丸暗記だけでなく、歴史の流れを押さえながら勉強すると内容も覚えやすくなります。

直前の受験対策や新学年に向けての準備をするならこの冬がチャンス!受験学年は、入試直前まで本番に向けた対策、その他の学年には、これまでの総復習を中心に、新学年への土台づくりを固めていきます。仲間とともに学ぶ有意義な冬を、一緒に過ごしませんか?

能開センター「冬期講習」個別指導(1対1/1対2/オンライン)無料体験授業実施中! アクシスの冬期講習は、受験のプロが一人ひとりの悩みや目標をじっくり聞いて、志望校と現在の学力の差を埋める「個人別学習プラン」を作成して学習を進めます。個別指導とさまざまな学習スタイルを組み合わせることで最適な勉強の仕方で学習をスタートできます。

個別指導Axis「冬期講習」ご自宅で、マンツーマンの高品質授業を。講師は、指導経験豊富なプロ講師や全国の国公立大生・医学部生。早朝や夜遅くなど、塾では難しい時間帯の受講も可能です。教育アドバイザーが、一人ひとりに合わせたカリキュラムを作成し、学習相談から進路指導まで、最短ルートで目標達成をサポートします。

Axisのオンライン家庭教師「冬期講習」