講評

2025年 2月実施 中2

学年総まとめテスト > 講評 > 2025年 2月実施 > 中2

2025年 2月実施 中2

中2

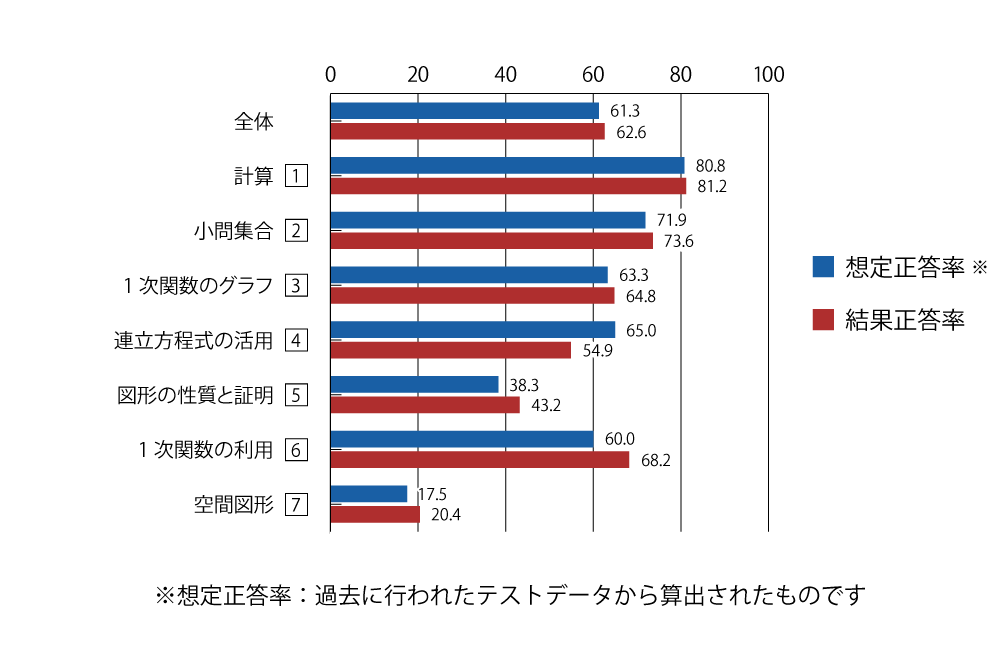

数学

| 平均点/満点 | 62.6点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 27問 |

平均点は、想定を少しだけ上回る結果になりました。大問別では、4(連立方程式)で想定をやや下回りましたが、それ以外の大問は想定を少しずつ上回っており、難問の7(空間図形)以外のところでしっかり点数をかせぐことができた受験生が多かったようです。一方、正答率の高い問題を2~3問落とすだけでも-10点前後という大きな痛手を受けてしまう為、「いかにミスを減らすことができたか」「記述問題で部分点を少しでも取りにいけたか」なども重要であったかと思われます。

4(1)〔正答率62.8%〕連立方程式の活用(立式)

(最も多かった誤答)「①…80100, ②…75100」20.2%

正しくは「①…0.8あるいは45, ②…0.75あるいは34」と書くべきところを、約分しないまま答えている受験生が多く見られました。

問題の最初のページに書かれているように、答えに分数を含む場合は、既約分数にして答える必要があります。また、答えに文字を含む場合は、(計算を最後まで完了させて)できるだけ簡単な文字式で書き表す必要があります。これらのことは、普段の学習時から習慣づけておくようにしましょう。

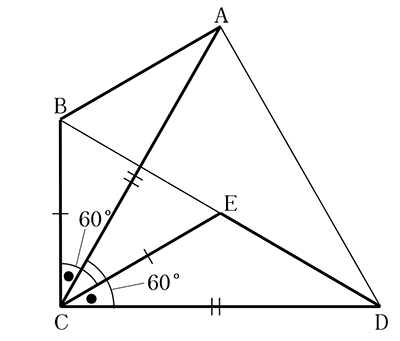

5(1)〔正答率46.2%〕図形の性質と証明(三角形の合同)

図形(合同三角形)についての証明問題です。三角形の合同条件の記述部分をいくつかの要素に分け、要素ごとに2点ずつの部分点(合計8点)を与える方式で採点しております。採点結果のおもな内訳は次のようになりました。

①8点…28.1% ②6点…2.2% ③4点…26.5% ④2点…12.5% ④無答…15.3%

このような場合、少しでも正しい記述部分があれば部分点がもらえることが多いので、無答はなるべく避けましょう。

まずは次の図のように、図中で長さが同じ辺や大きさが同じ角などに印をつけていくことが大切です。最後の合同条件まで書けなくても、判明した共通辺または共通角について、少しでも記述するようにしましょう。

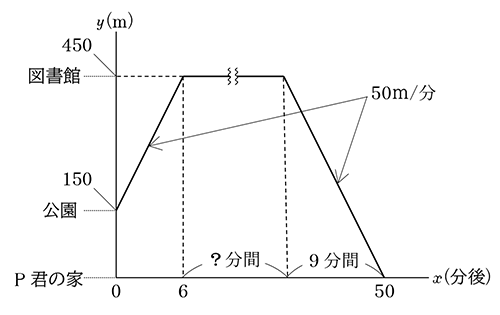

6(2)〔正答率64.4%〕1次関数の利用(滞在時間)

(最も多かった誤答)「38分間」8.8%

図書館に滞在していた時間を求める問題であり、次の図でいうと、図中の?にあてはまる時間を求めればよいということになります。

図書館を出てP君の家に帰り着くまでにかかる時間は450÷50=9(分間)なので、?=50-9-6=35(分間)となります。

「38分間」という誤答が少し目立ちましたが、これはおそらく、図中にある「6分」をそのまま用いて(図書館を出てP君の家に帰り着くまでの時間も6分間であるという誤った判断をして)、?=50-6-6=38(分間)のような計算を行ったのでしょう。

図(グラフ)が与えられている問題ですから、分かったことは図中にどんどん記入していきながら考えていくとよいでしょう。速さの単元では、「速さ」「時間」「きょり」という3種類もの数値に注目せねばならないので、ここを苦手とする受験生も毎年結構いますが、1つ1つの数値を書きとめて整理しているうちに式や答えが見えてくることも少なくないです。

中2

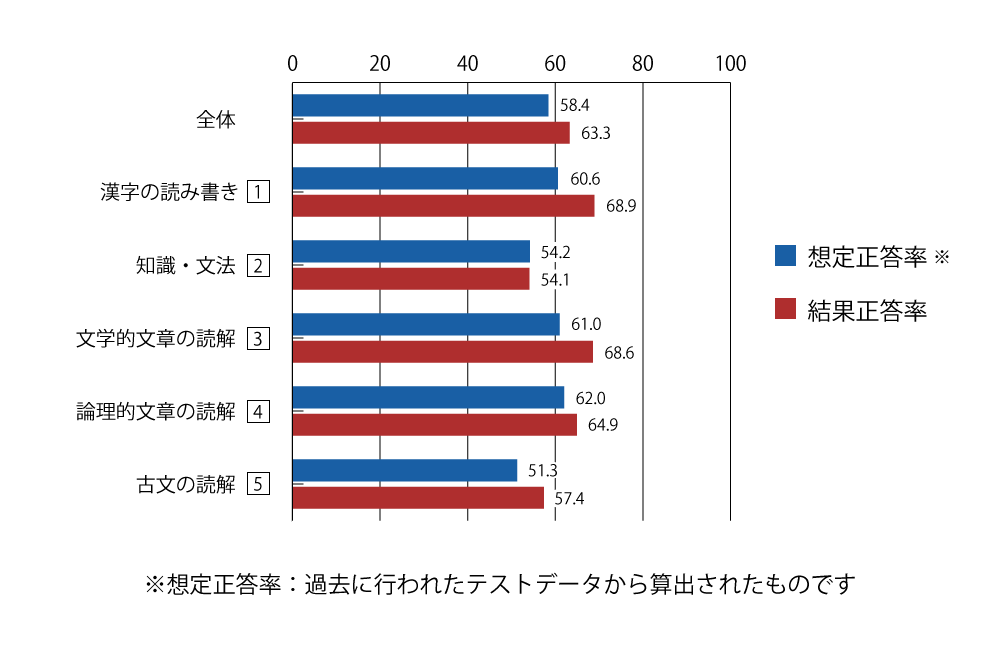

国語

| 平均点/満点 | 63.3点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 28問 |

2(知識・文法)・4(論理的文章の読解)はほぼ想定通りでしたが、1(漢字の読み書き)・3(文学的文章の読解)5(古文の読解)は想定を上回り、試験全体の正答率は想定を上回る結果となりました。

1(8)〔正答率40.3%〕漢字の書き 視認

(多かった誤答)無答21.1% 「任」を書いたもの11.8%

「視認性」はデザインや人間工学などの分野で用いられ、対象物が見つけやすいかどうかを示す言葉です。言葉のイメージがつかなかったために無答の答案が多く見られました。「シ」は同音異字が多く、「指・私・使・至・支・姿・死」など、誤答も多岐にわたりました。

2(2)〔正答率8.5%〕同音異義語 収拾

(多かった誤答)「○」63.6%

「事態の収集を図る」の誤りを正す問題です。多くの受験生が誤りはないとして「○」と答えていました。「収集」はものを集める、「収拾」は混乱をおさめるという意味です。この機会に「収集」「収拾」の使い分けを身につけ、同音異義語の知識を確かなものにしましょう。

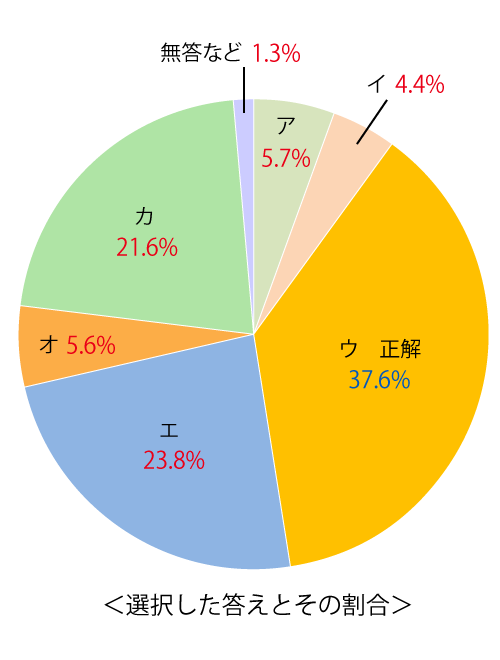

2(6)〔正答率37.6%〕品詞の種類 副詞

「しみじみ(=副詞)」と品詞が同じ言葉を選ぶ問題です。正解は選択肢ウ「まさか」でした。誤答としては、選択肢エ「静かだ(=形容動詞)」と選択肢カ「あらゆる(=連体詞)」が目立ちました。

副詞は形容動詞のように活用しません。また、副詞と連体詞は、どちらも活用がなく、修飾語になりますが、副詞はおもに用言(動詞・形容詞・形容動詞)を修飾し、連体詞は体言(名詞)を修飾するという違いがあります。品詞を見分ける問題では活用や修飾関係を確認することが大切です。副詞・連体詞・形容動詞の識別について見直し、次回からは確実に得点に結びつけましょう。

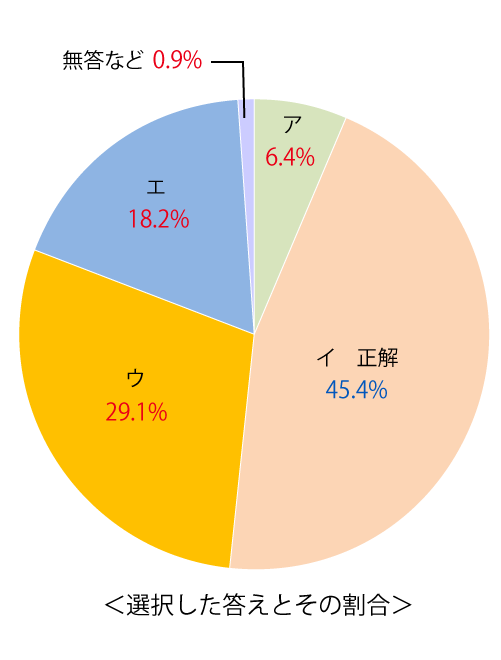

4(4)〔正答率45.4%〕選択 ピアノや楽譜が急速に世界に広がった理由

ピアノや楽譜が急速に世界に広がった理由を選ぶ問題です。正解の手がかりは、傍線部直前で筆者がピアノや楽譜を「文明の典型例」と表現していることです。本文前半から「文明の典型例」としてのピアノや楽譜の性質を読み取ることで正解を見分けることができます。

誤答として目立った選択肢ウ・エは、ピアノや楽譜を「文化」と関連づけて説明しています。この文章は、前半で「文明」、後半で「文化」について述べています。傍線部が本文後半にあったことから、多くの受験生が「文化」という語のある選択肢ウまたはエを選んでいました。

4(5)〔正答率27.4%〕選択 対比 文明・文化

(多かった誤答)選択肢オを選んだもの35.5%

筆者が定義する「文明」と「文化」の説明にあてはまるものを、5つの選択肢の中から2つ選ぶ問題です。2つ選ぶうち、一方は正解の選択肢ウまたはエを選べていたものの、もう一方に選択肢オを選んで誤答になったものが24.6%ありました。本文中には選択肢オと非常によく似た表現があります。「異質文明」と「同質な異文明」の違いに気づけなかったことで正答率が低くなったといえます。本文の内容に合う選択肢を選ぶ際には、一言一句正確に本文と選択肢を照らし合わせて真偽を見極めましょう。

5(3)〔正答率28.2%〕抜き出し 会話文

(多かった誤答)発言の最初「この雪」は正解で、最後を間違ったもの27.2% 発言の最後「ければ」は正解で、最初を間違ったもの10.3% 無答9.3%

筆者と向かい合っている人物が発言した言葉の最初と最後(この雪~ければ)を抜き出す問題です。どちらか一方のみ正解だった受験生が目立ちました。誤答として多かったのは「とはず」「とへか」「おもひ」などで、いずれも前または後ろに読点(、)がついている言葉でした。読点の前後は意味の区切れになりますが、発言の区切れとは限りません。今回の出題では現代語訳が示されています。現代語訳を丁寧にたどれば、筆者と向かい合っている人物の発言部分が確定します。粘り強く取り組みましょう。

中2

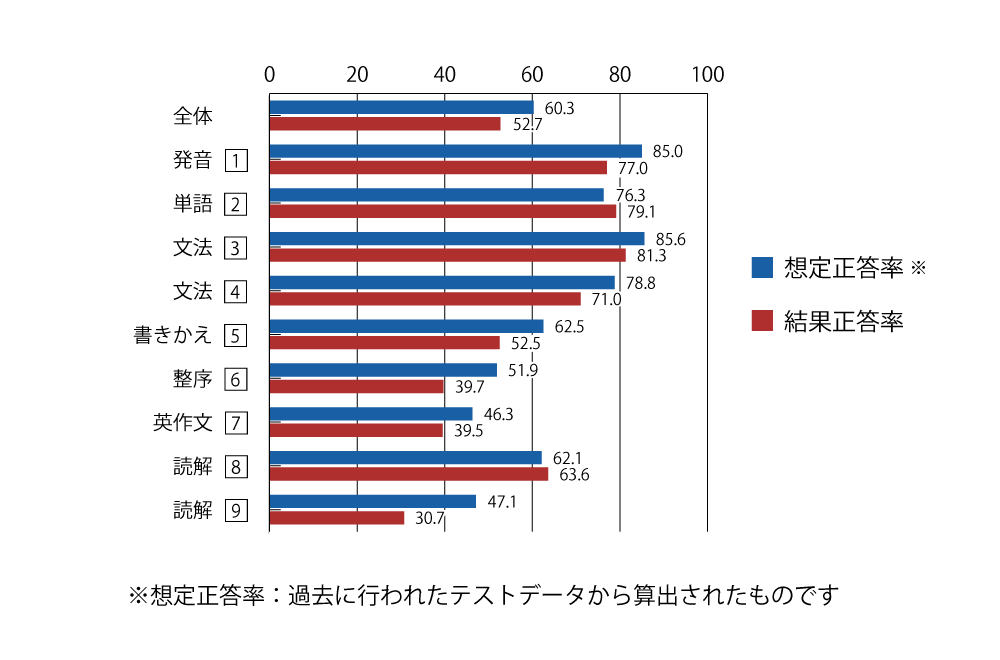

英語

| 平均点/満点 | 52.7点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 32問 |

全体の正答率は想定を下回りました。特に書きかえ5・整序6・読解9の問題で多くの受験生がつまずいてしまったことが全体の下がり幅に対する大きな要因です。

5(2)〔正答率27.4%〕書きかえ

It takes two hours from here to the museum.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) from here to the museum?

下線部が答えの中心となる疑問文になるように( )にあてはまる語を書く問題です。

(最も多かった誤答)what time ~ 16.5%

与えられた文は「ここからその博物館までは2時間かかります」という意味です。

ここでは2時間が答えの中心となる疑問文をつくるので、主語が時を表す it で、どのくらいの時間がかかるかという表現は How long を用いた疑問文で表し、How long does it take が正しい答えとなります。誤答として多く見られた what time ~(16.5%)は「何時」と特定の時間をたずねる表現なので、How long と同じく「時間」をたずねる表現ではありますが使い方が異なる点で注意したいものです。2番目に多く見られた How many times ~(12.1%)は「回数」をたずねる表現なのでここではふさわしくありません。今回 How long が書けていた受験生はそれに続く does it take の箇所でミスしている例が非常に少なく、これは通常の書き換え問題ではあまり見られない結果であると思われます。おそらく How long does it take from・・・ to ~を構文として丸暗記されていることが多いため、How long が書ければそのままほぼすべて正解という図式になったものと思われます。

6(3)〔正答率13.4%〕整序

この動物園ではそのキリンたちに食べ物をあげることができます。

You can give ( ア in イ food ウ for エ giraffes オ some カ the ) this zoo.

日本文の内容に合うように、( ) 内の語を並べかえ、2番目と4番目にくる語を答える問題です。

(多かった誤答)イエ 27.1% ウエ 26.6%

この問題におけるポイントは、「 A に B を与える」という表現を、第3文型〈 give B to A 〉で表すか、第4文型〈 give A B 〉で表すかという点です。与えられた語には to がないという判断で第4文型を用い、You can give ( the giraffes some food in ) this zoo. という文を作り、正解は エイ となります。この整序問題では正解者のおよそ2倍もの誤答パターンが2つも見られました。まず一番多かった誤答 イエ では、You can give ( the[some] food for giraffes in ) this zoo. と第3文型を用いて作り上げたものと推測されます。次に多かった誤答 ウエ ですが、You can give ( food for some giraffes in ) this zoo. と、こちらも第3文型を用いて作り上げたものと推測されます。教科書では第3文型の方を先に学習するので、使い慣れた表現が優先されて今回の結果に至ったものと思われます。第3文型における『 give には to 』という知識が大きく明暗を分けたと言える結果でした。

9(3)〔正答率19.4%〕読解

ここでの文章はコミュニケーションの重要性について美紗がスピーチを行った内容です。美紗が中学生になった時、小学校からの友達はみんな他のクラスで、その寂しさから友達を求めて美紗が休み時間ごとに教室を出て行っていた頃の話です。

One day, my homeroom teacher Ms. Takagi saw me and asked, “Why do you often leave the classroom?” I told her about having ( ② ) in my class and feeling lonely because of that.

(中略) Then, Ms. Takagi said, “First, just communicate with them. If you don’t do that, you can never start a relationship with them. And I don’t think you know the power of communication. Just exchanging one or two words like ‘good morning’ is communication, and it will help you.” After going home, I thought about Ms. Takagi’s words again and again. Then, I decided to try. “If I don’t try now, I will have no friends in my class for the whole year,” I thought.

The next day, I said good morning to as many of my classmates as I could.

( ② )にあてはまる表現を、連続した2語で抜き出す問題です。

(最も多かった誤答)any friends 22.3%

( ② )を含む一文は「私は彼女(先生)に、自分のクラスに( ② )を持っていて、そしてそのために寂しく感じていることについて話しました」という意味です。

ここでは持っていることによって寂しい思いをしてしまう内容(2語)について文中から探すことになります。文全体の内容が友達との関係についてなので、friend を含む2語をまず探しに行くという観点から、any friends 以外に old friends や eight friends のような ~friends という誤答が目立ちました。その考え方までは良かったのですが、それを問題文にあてはめた場合意味が通じるかという検証までに至らなかったようです。今回の誤答のほとんどが( ② )よりも前の箇所、もしくはその付近から抜き出されているのに対し、今回正解は( ② )のかなり下(実際のテスト本文では7行下)に位置する no friends という点で難度が高かったと考えます。指示語の内容を問われる問題ではそれよりも前に解答が見られることは確かに多いですが、その考え方をすべての問題にあてはめない方が好ましいです。

中2

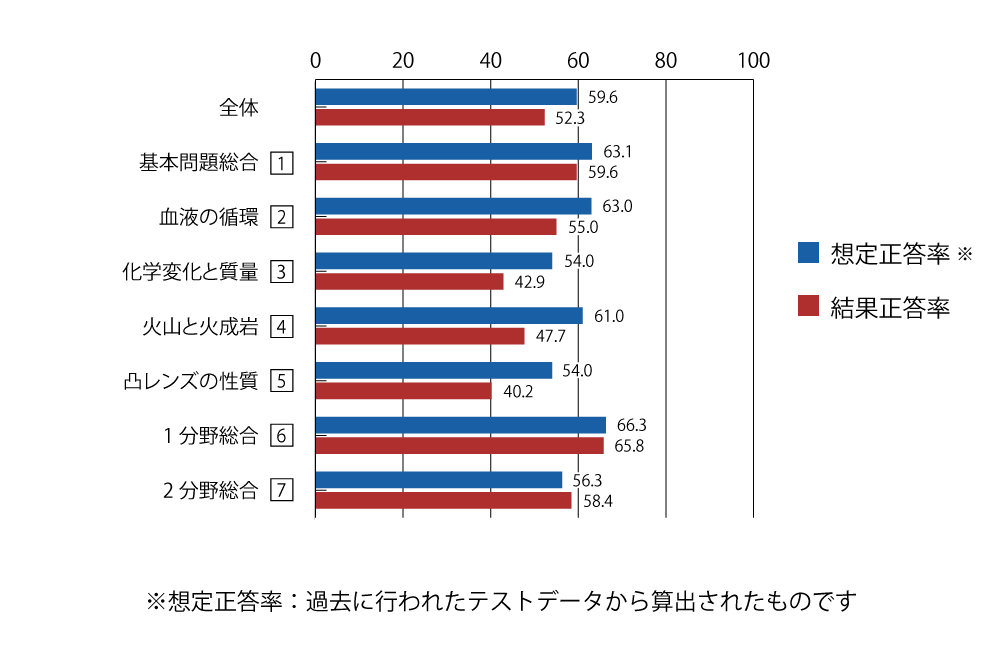

理科

| 平均点/満点 | 52.3点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 36問 |

平均点は、想定をやや下回る結果になりました。大問別では、中学2年で学習して間もない還元の問題3(化学変化)で想定をやや下回り、中学1年の学習内容である4(大地)と苦手とする人が多い5(光)で想定を大きく下回りました。理科は、数学などと比べると学習テーマの種類が多く、しばらく触れていなかったテーマのことをすっかり忘れてしまいがちです。ですので、テスト実施日が近づいてきたタイミングで、過去に学習した内容を少しでも復習しておくことが大切です。30分復習するだけでも結構な効果が期待できますよ。

1(3)〔正答率46.1%〕光の屈折

(最も多かった誤答)「ア」51.6%

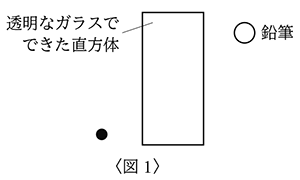

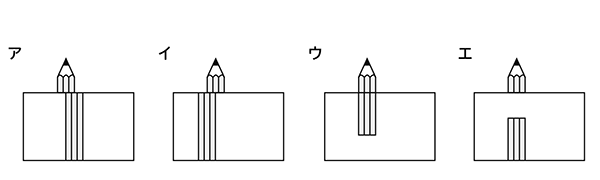

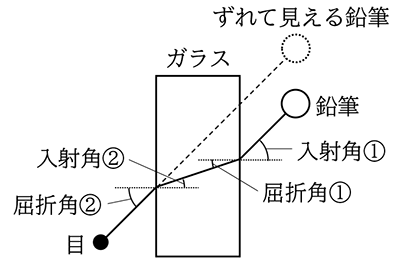

図1のように、透明なガラスでできた直方体と鉛筆を置き、●の位置から鉛筆を見たときの正しい見え方を、ア~エから選んで答える問題です。

正しくは、次の図のような経路で光が到達するので、ガラス越しに見える鉛筆は、実物よりも左寄りに位置するように見えます(正解はイ)。このように、ガラスと空気の境界面で光が屈折する場合は、ガラス側のほうに(空気側から離れるように)折れ曲がります。

ほぼ全ての受験生がアかイかで悩んだようですので、図のような光の経路を正しく書いて判断したかどうかが勝負の分かれ目となったことでしょう。光の屈折は、「空気とガラスの境界面」だけでなく「空気と水の境界面」で出題されることも多いので、この機会にこれらの屈折パターンの復習を行っておきましょう。

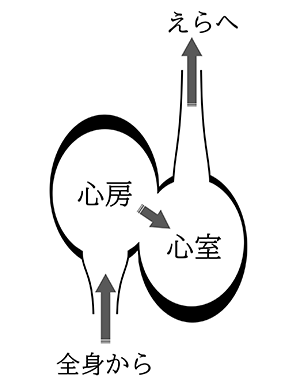

2(1)〔正答率38.9%〕心臓のつくり

(最も多かった誤答)「A:左心房 B:右心室」16.4%

血液が体の各部をめぐるとき、心臓のどの部屋(A)から出ていき、心臓のどの部屋(B)にもどってくるのかを答える問題であり、正しくは「A:左心室 B:右心房」です。

「A:左心房 B:右心室」と答えた受験生は、心房と心室を取り違えていたということになるのしょうけれど、だからと言って『上の部屋が心房、下の部屋が心室』のような位置関係で覚え直しておくことは、ダメというわけではないのですが少々不十分です。折角ですから、魚類の心臓(1心房1心室)の問題などにも対応できるよう、正しい覚え方で習得し直しておきましょう。

心房とは、血液が心臓にもどってくるときに入る部屋のことであり、静脈(心臓にもどる血液が流れている)とつながっています。一方で、心室とは、血液が心臓から出ていくときの部屋のことであり、動脈(心臓から出る血液が流れている)とつながっています。ですから、次の図のような魚類の心臓も、血液が流れる向きから判断して、心房と心室を区別することができます。

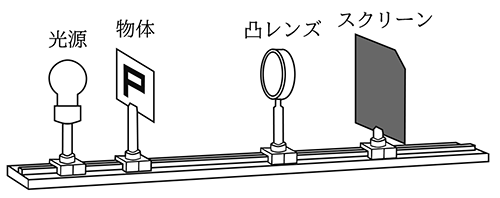

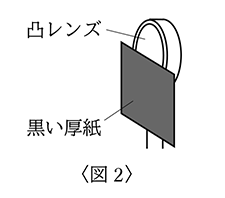

5(4)〔正答率20.8%〕レンズの一部を隠したときの実像

(最も多かった誤答)「ア」40.8%

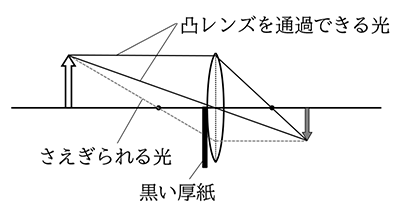

図のような実験装置において、凸レンズの下半分を図2のように黒い厚紙でおおったとき、実像にどのような変化が見られるのかについて、選択肢ア~エから正しいものをすべて選び答える問題です。

ア 下半分が欠けた像がうつった。

イ 像に欠けは見られなかった。

ウ 実験1より暗い像がうつった。

エ 実験1と同じ明るさの像がうつった。

オ 実験1より小さい像がうつった。

カ 実験1と同じ大きさの像がうつった。

このタイプの問題は、選択肢のアのように、「実像の一部が欠けてしまうのではないか」と思いこんでいる生徒が非常に多いのですが、実際は次の図のように、無数に存在する光の経路のうちの一部がさえぎられるだけであり、実像を結ぶのに必要な光の経路は十分に残されています。よって、実像の形や大きさは全く変化しませんので、正解はイ・ウ・カです。ただし、レンズを通過する光の量は減ってしまうので、実像の明るさは暗くなってしまいます。光の問題なので、1(3)と同じく、実際に光の経路を書いて考えることが重要です。

中2

社会

| 平均点/満点 | 53.8点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 44問 |

1は地理・歴史の基本確認問題です。想定から大きく外れた問題は少なく、全体として想定通りの結果でした。3「日本地理」は想定をやや下回る結果となりました。そして、4「歴史(原始~古代)」と5「歴史(中世~近世)」は想定を大きく下回りまわった結果、全体として想定を下回りました。

歴史の問題については、4(1)〔正答率49.3%〕「平清盛がおこなったこと」、5(1)〔正答率35.1%〕「鎌倉幕府の執権」、5(3)〔正答率36.7%〕「足利義満がおこなったこと」など、平安後期~室町時代の武士政権についての問題の正答率の低さが目立ちました。

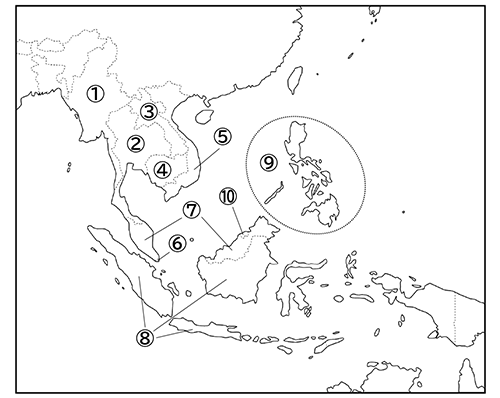

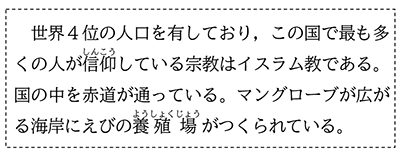

2(5)〔正答率46.2%〕インドネシア

(多かった誤答)無答9.4% 「シンガポール」8.5% 「フィリピン」7.5% 「マレーシア」7.2% 「インド」6.9%

地図と説明資料をもとに、⑧の国名を答える問題です。

正解への手掛かりは、地図と資料の2つがありますので、地図上の位置、または、インドネシアの特徴のいずれかを理解していれば正解することのできる問題です。しかし、現時点での受験生にとっては「シンガポール」「フィリピン」「マレーシア」といった東南アジアの周辺諸国と区別することが難しかったようです。また、「インド」という解答も多く見られました。「インドネシア」と「インド」を混同して覚えているようです。

世界地理は日本地理以上になじみがなく、あやふやなまま理解している受験生は多いです。地図帳と教科書を併用しながら勉強するとよいでしょう。

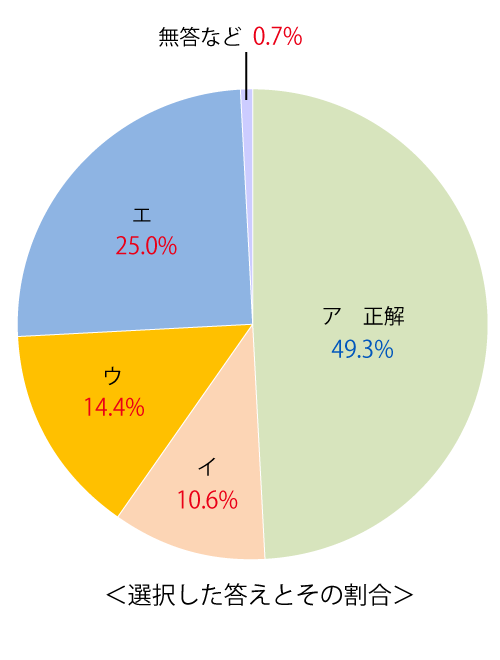

4(1)〔正答率49.3%〕平清盛がおこなったこと

次の資料から人物Aを特定し、Aがおこなったことをア~エから正しいものを選ぶ問題です。二段階のプロセスを踏むため、正答率が伸び悩んだと考えられます。

ア 航路を整え、兵庫の港を整備し、中国と貿易をおこなった。

イ 阿弥陀仏をまつるために、平等院鳳凰堂を建立した。

ウ 新しく開墾した土地を自分の私有地にしてもよいと認めた。

エ 朝廷に守護と地頭を全国に置くことを認めさせた。

まずその人物が「平清盛」であると特定し、平清盛がおこなったアを選ぶことができると正解です。

最も多い誤答は、選択肢エ「朝廷に守護と地頭を置くことを認めさせた」でした。武士政権を開いた「源頼朝」と混同していると考えられます。源頼朝が任じられたのは「征夷大将軍」であって「太政大臣」ではありません。問題文をしっかりと読みこんで判断する力が必要です。

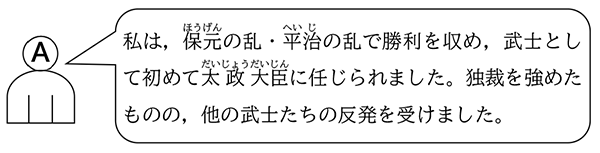

2(1)〔正答率37.6%〕足利義満がおこなったこと

足利義満がおこなったことについて正しいものを選ぶ問題です。

ア 全国の関所を廃止して人の行き来を活発にした。

イ 琉球を通じた中国との交易を推奨した。

ウ 京都に六波羅探題を設置し、朝廷の動きを監視した。

エ 海賊行為をはたらく倭寇を取り締まった。

足利義満は明の要請を受けて倭寇を取り締まり、日明貿易を始めたので、エが正解です。

最も多かった誤答はウでした。六波羅探題は、承久の乱以降に鎌倉幕府が朝廷を監視する目的で京都に置いた機関です。京都を本拠地とする室町幕府の時代には、六波羅探題は設置されませんでした。

歴史はできごとの流れ・時代背景を理解しておくことで、覚えやすくなります。このテストで間違えた問題を中心に、歴史の流れをよく復習しておきましょう。