講評

2025年 2月実施 中1

学年総まとめテスト > 講評 > 2025年 2月実施 > 中1

2025年 2月実施 中1

中1

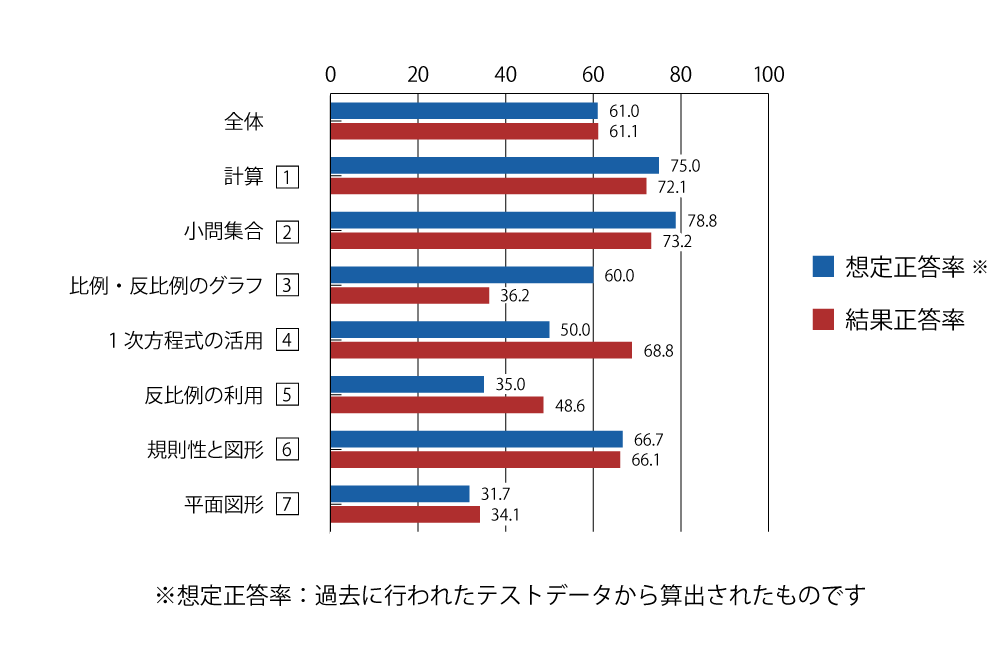

数学

| 平均点/満点 | 61.1点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 28問 |

平均点は、想定通りの結果になりました。大問別では、3(比例・反比例のグラフ)で想定を大きく下回りましたが、4(1次方程式の活用)と5(反比例の利用)で想定を大きく上回りました。関数分野は中学数学における最重要テーマと言えるものですから、早めに得意分野にしておけるよう、3~5を中心によく復習しておきましょう。

1(3)〔正答率68.9%〕正負の数の四則(整数と小数・工夫)

(最も多かった誤答)「-26.4」8.8%

1は計算の小問集合であり、本問は2.8×6-6×(-7.2)を計算するだけの問題です。最も理想的な解き方は、{2.8-(-7.2)}×6=10×6=60のようにして算出する方法ですが、このような計算の工夫を用いずとも正解したい問題です。

「-26.4」という誤答がやや目立ちましたが、これは2.8×6-6×7.2=-26.4のような計算をしたことによるものでしょう。(-1)×(-1)=+1といった、マイナス同士のかけ算は中学数学ではよく出てきますので、面倒くさがらずに途中式(式整理)を書き、丁寧に処理するようにしましょう。

2(4)〔正答率60.3%〕正負の数(絶対値が等しい数)

(最も多かった誤答)「-32」13.5%

「絶対値が等しい異なる2つの整数の積が-64となるとき、2つの整数のうち小さいほうの数はいくらか」という問題であり、正解は「-8」です。

「-32」という誤答が目立ちましたが、これはおそらく-64÷2=-32の計算結果であり、問題文中に与えられている条件を正確に把握しないまま安直すぎる計算を行ったことによる失敗です。

まずは何よりも優先して、問題文を正確に把握することを心がけましょう。よく分からない場合は、仮の数値などをあてはめてみて、具体的に調べみると分かりやすくなります。

「絶対値が等しい異なる2つの整数」とは、たとえば「-1と+1」や「-2と+2」のような組のことであり、それぞれの組の積を求めてみると(-1)×(+1)=-1、(-2)×(+2)=-4のようになります。このようなことを考えてみた後であれば、積が-64となる場合の組は「-8と+8」と求められる人も多いのではないかと思います。

5(1)〔正答率36.5%〕反比例の利用(反比例の式)

(最も多かった誤答)「840.1\( x \)」「84÷0.1\( x \)」あわせて12.4%

正しい計算式は分かっているのに、式整理が完了していない状態(途中式のまま)で答えているものが見られました。

問題の最初のページに書かれているように、答えに分数を含む場合は、既約分数にして答える必要があります。また、答えに文字を含む場合は、(計算を最後まで完了させて)できるだけ簡単な文字式で書き表す必要があります。これらのことは、普段の学習時から習慣づけておくようにしましょう。

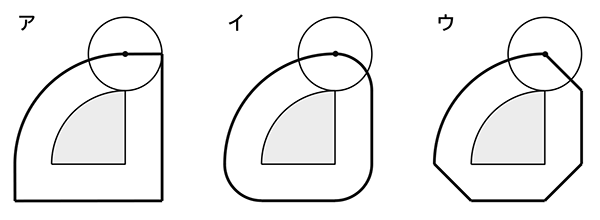

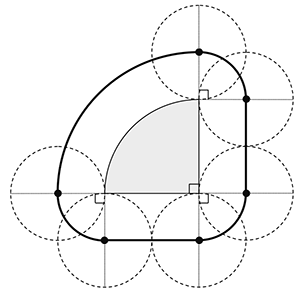

7(1)〔正答率69.0%〕平面図形(円の中心が動く道すじ)

(最も多かった誤答)「ア」21.8%

おうぎ形の周囲にそって円を転がして1周させたときの、円の中心が動く道すじの形状について、ア~ウから正しいものを選択する問題です。

最も難しいのは「カド」を回りこむ際の道すじを考えるときであり、図中の太線部分のように、道すじには「カド」は生じません。

このような問題に慣れていないうちは、選択肢のアのような「円の中心が動く道すじにもカドが生じている図」を選びがちです。

なお、本問は選択肢から正しい図を選ぶ形式の問題でしたが、実際の入試本番では自力で作図する必要があり、自分で書いた図をもとにして計算していかねばなりません。ですので、この機会によく復習をして、作図を自力で行えるようにしておきましょう。

中1

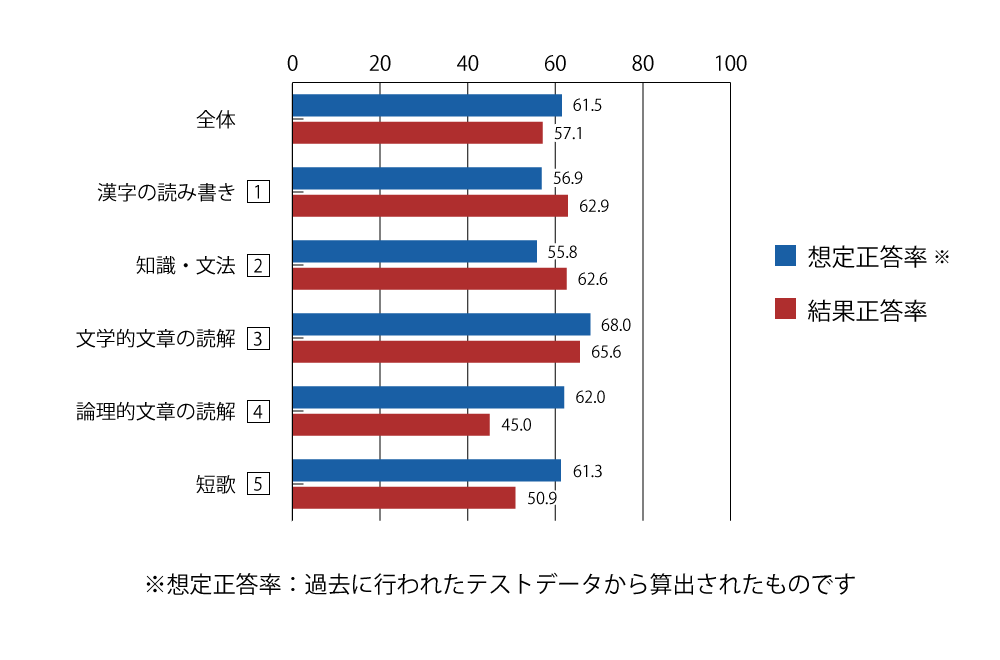

国語

| 平均点/満点 | 57.1点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 28問 |

1(漢字の読み書き)・2(知識・文法)は想定をやや上回りましたが、その他の大問はいずれも想定を下回りました。特に4(論理的文章の読解)は正答率が低くなっており、試験全体の正答率は想定をやや下回りました。

1(7)〔正答率12.0%〕漢字の書き 反旗

(多かった誤答)無答47.5% 「旗」を「期」・「機」などと答えたもの19.1%

問題文「体制にハンキを翻す。」をもとに、「ハンキ」の書きを答える問題です。「反旗を翻す」自体が慣用表現だったこともあり、問題文から漢字の意味を推測する形では正解することが困難で、無答率も47.5%と高くなっていました。

このように、「反」・「旗」といった漢字自体はさほど難しくない言葉でも、慣用表現を含む漢字の問題は予備知識がないと正解することが難しいです。慣用表現を勉強する際は、言葉の意味や読みを知るだけでなく、その言葉の中にある既習漢字を正確に書けるかどうかを意識するよう心がけましょう。

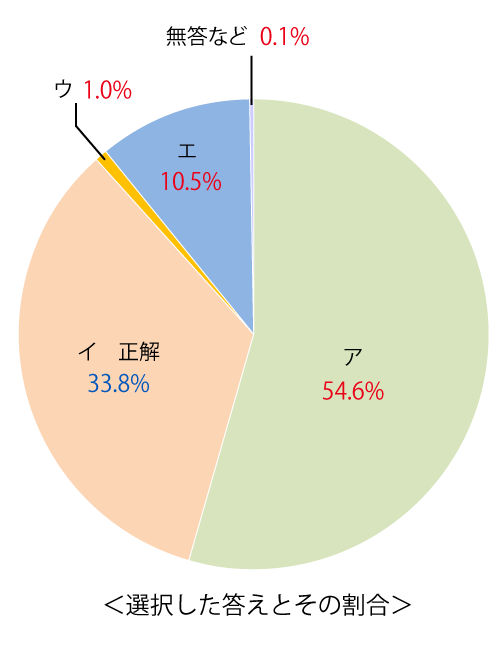

2(6)〔正答率33.8%〕文節の関係 修飾・被修飾の関係

問題文「指揮者の 両手には 多くの 花束や メッセージカードが 集まった。」をもとに、二つの傍線部「両手には」・「集まった」の関係を正しく表した言葉を選ぶ問題です。「両手には」は「集まった」を修飾しているので、正解は選択肢イ「修飾・被修飾の関係」です。

誤答の中で最も多かったのは、選択肢ア「主語・述語の関係」です。選択肢アの選択率は正解イのそれよりも高くなっており、「修飾・被修飾の関係」と「主語・述語の関係」を混同している受験生が多数いることが窺えました。

「修飾・被修飾の関係」と「主語・述語の関係」の区別を問う問題は頻出事項なので、同じ間違いを繰り返さないよう教科書等を用いて復習しておきましょう。

3(4)〔正答率49.4%〕抜き出し 言いかえ 「わたし」の様子

(多かった誤答)1 無答29.5% 2 本文の表現「ちっとも治ってなかった」を改変して答えたもの9.1%

問題文「一ヵ月休んで気持ちを切り替え、 1・十三字 と思っていたのに、状態が 2・十字 ことがわかり、落胆している。」にあてはまる言葉を、指定された字数で本文中からそれぞれ抜き出して答える問題です。

1 は無答率が高く、適当な言葉を見つけること自体が難しかったようです。

一方 2 は無答率が低く、正解の語(さらに悪くなっている)を答えている受験生も多くいました。 2 の誤答としては、正解とは字数の異なる本文中の同意表現(ちっとも治ってなかった)を、表現を改変して答えたケースが目立ちました。本文中から言葉を抜き出すよう指示された問題では、表現を改変してはいけません。指定された字数に合う表現が見つかるまで、根気強く本文を読むよう心がけましょう。

5(2)〔正答率29.2%〕選択 表現技法

(多かった誤答)「ア・イ」25.3% 「イ・オ」18.9% 「ウ・オ」9.8%

与謝野鉄幹の短歌「冷飯を法師のごとく清水もて洗ひて食ひぬ夏の夕ぐれ」の中で使われている表現技法を、5つの選択肢の中から2つ選ぶ問題です。

この短歌は「夕ぐれ」という名詞で終わっているため、1つ目の正解は選択肢イ「体言止め」です。また、この短歌の中では「法師のごとく」という、直接的な比喩表現が用いられているので、2つ目の正解は選択肢ウ「直喩」です。

上に挙げた「多かった誤答」を見てもわかるとおり、誤答した受験生も、その多くが正解選択肢イ「体言止め」を選択することはできていました。もう1つの正解選択肢ウ「直喩」を選べるかどうかが、得点の分かれ目だったことがわかります。

また、受験生の答案の3分の1以上が選択肢ア「擬人法」を選んでいました。比喩に関係する表現技法としては、直喩・隠喩・擬人法の三つがよく問われます。それぞれの特徴とはたらきの違いを正しく理解して、短歌や俳句を味わうようにしましょう。

中1

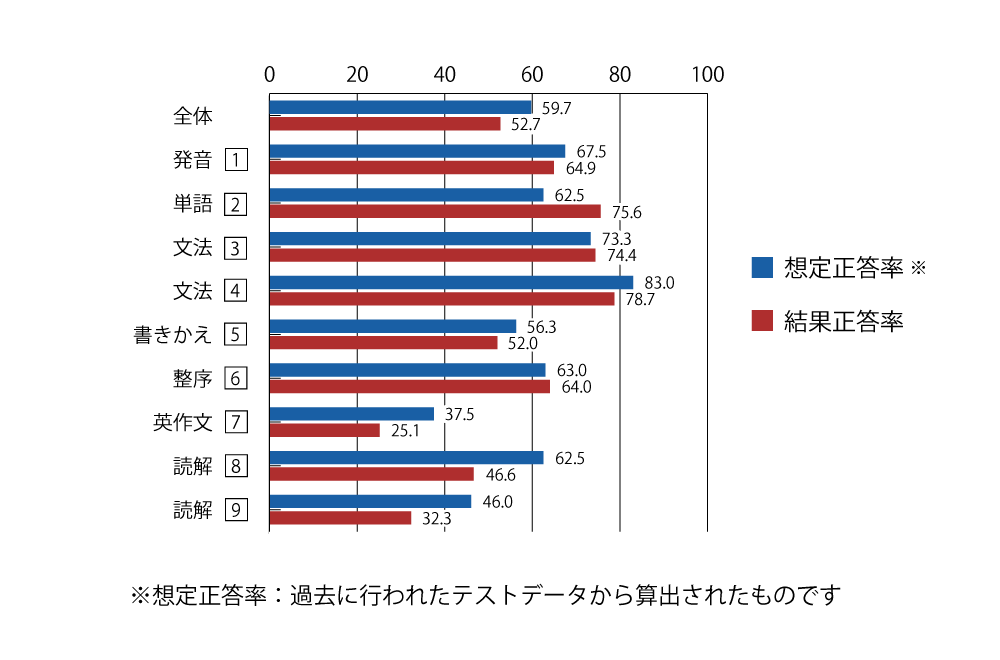

英語

| 平均点/満点 | 52.7点/100点 |

|---|---|

| 試験時間 | 40分 |

| 小問数 | 31問 |

全体の正答率は想定を下回りました。特に英作文7・読解8・読解9の問題で多くの受験生がつまずいてしまったことが全体の下がり幅に対する大きな要因です。

3(3)〔正答率37.1%〕適語選択

My sisters ( ア doesn’t イ don’t ウ aren’t ) play the guitar.

正しい英文になるように、ア~ウから適当な語を1つ選ぶ問題です。

この文の意味は「私の姉妹はギターを弾きません」となります。主語は三人称ですが sisters と複数形なので、ここでは don’t を選ぶことになります。しかし今回の結果では正解者の1.5倍近い受験者が誤った doesn’t を選択した結果となりました。このパターンの問題は過去にも出題が見られ、直近の10年くらいでは同じ時期での出題で60%くらいの正答率が維持されていましたが、ここ数年で大きく正答率が下がりつつある傾向にあります。教科書改訂の影響もあるのかもしれませんが、一度気付けば定着させやすい知識でもあるので次につなげてください。

5(2)〔正答率31.5%〕書きかえ

She is a good math teacher. の文とほぼ同じ内容になるように

She ( ) math ( ). の ( ) に適当な語を入れる問題です。

(最も多かった誤答)is teacher 13.9%

「彼女はよい数学の先生です」という表現を「彼女は上手に数学を教えます」という表現に変えて考え、teaches well を入れます。今回最も多く見られた誤答 is teacher では good の要素が無くなる点で誤りとなります。次に多く見られた誤答例として teach well (10.7%) は問題の構造を理解できていながら三人称単数の s が漏れていたという点で非常にもったいない結果でした。この問題パターンとして play ~ well を is good ~ player、sing ~ well を is good ~ singer なども同じ構造の問題ですので併せて覚えておくのが良いでしょう。

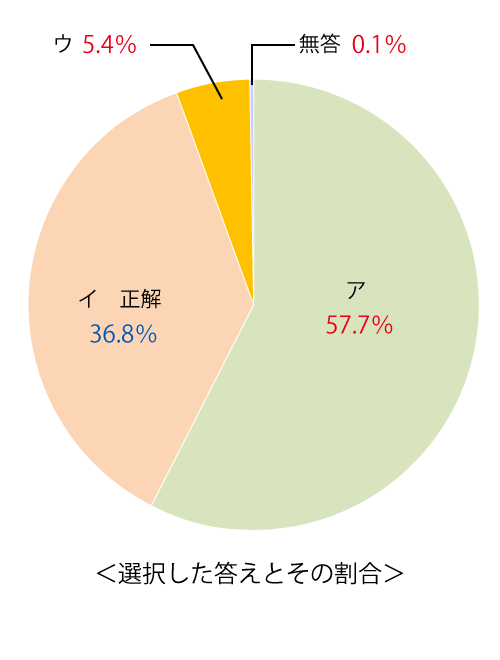

9(4)〔正答率19.1%〕読解

中学生の美咲が、動物園の飼育係として働く母についてスピーチした内容です。

本文の内容に合うように、答えの英文に英語1語をあてはめる問題です。

(本文抜粋) The zoo isn’t far from our house, so my mother goes there on foot every morning.

質問 How does Misaki’s mother go to Midori Zoo?

答え She there.

(多かった誤答)works 12.9% walk 12.7%

質問の文は「美咲の母はどのようにしてみどり動物園へ行きますか」という意味で、該当箇所の本文抜粋では goes (there) on foot 「徒歩で(そこに)行く」とあるので、1語に置き換かえて walk 「歩いて行く」。主語が She であることに注意して walks とするのが正解です。今回の誤答を見る限りでは、 goes ~ on foot を1語に置き換えるという判断にまでは至ることができていたことがうかがえます。つまり内容の全体把握と、本文中から該当箇所を見つけ出すという処理まではできていたのですが、歩く=ウォークの発音が優先して a が o となってしまったり、walk までたどり着けたにもかかわらず3人称単数の s を付けず得点に至らなかったというどちらも惜しい結果でした。